Près de la moitié de la population juive de Belgique a été assassinée pendant la Shoah. Des familles entières ont été anéanties, créant des zones d’ombre dans les informations disponibles pour reconstituer leur histoire personnelle, mais aussi certains aspects de l’histoire belge en général. Les documents personnels des survivants et des non survivants deviennent dès lors d’autant plus importants pour combler ces lacunes dans nos connaissances. Parmi ces précieux objets, on retrouve le journal clandestin de Mozes Sand. Entre le 13 juin et le 12 septembre 1942, plus de 2 250 hommes juifs ont été déportés de Belgique vers le nord de la France en tant que travailleurs forcés pour l’Organisation Todt (OT). Mozes était l’un d’entre eux. Dans son journal, il décrit en détail généralement absents d’autres sources : le parcours des hommes, leurs conditions de vie et de travail dans les camps, les moyens de communication avec leurs proches restés en Belgique…L’importance de ces documents personnels pour la recherche sur le travail forcé pour le compte de l’OT devient évidente lorsque, le 15 janvier 2019, Veerle Vanden Daelen reçoit un message de Gaby Morris. Gaby écrit que son père et l’un de ses frères ont fui la Belgique en mai 1940 pour rejoindre l’armée tchèque en exil, avant d’être ensuite évacués vers la Grande-Bretagne. Tous deux survivent à la guerre. Le père de Gaby regagne Anvers comme membre des troupes de libération et découvre que ses parents et ses jeunes frère et sœur ont été déportés du SS-Sammellager Mecheln (caserne Dossin) vers Auschwitz-Birkenau, où ils ont été assassinés. Kazerne Dossin fait savoir à Gaby qu’en réalité, son grand-père Meshulem a été déporté d’Anvers, en Belgique, vers les Mazures, un camp de travail de l’Organisation Todt situé dans le nord de la France, d’où il a été envoyé directement à Auschwitz. C’est donc en réalité sa grand-mère, son oncle et sa tante qui ont été déportés de Malines. Ces nouvelles informations sur le travail pour le compte de l’OT suscitent de nombreuses questions : quelles ont été les conséquences pour la famille restée à Anvers ? Quelle était la situation de la famille après la déportation de Meshulem ? A-t-elle reçu des nouvelles de lui, directement ou indirectement ? Ces familles ont-elles en général bénéficié d’un soutien ?

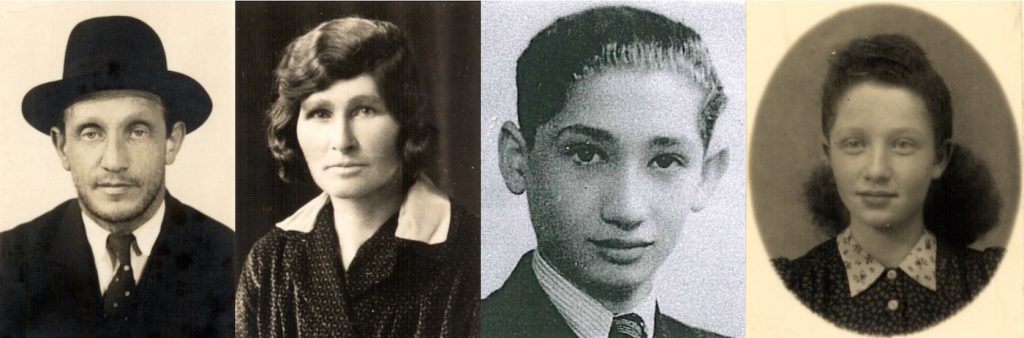

Meshulem Adler alias Fried, sa femme Blima Kepesova, et leurs plus jeunes enfants Mesel et Pepi : les grands-parents, l’oncle et la tante déportés de l’initiatrice du projet, Mme Gaby Morris. (source : Dossiers 1586017 et 7408326 de la police belge des étrangers – numérisés par Kazerne Dossin ; archives de la famille Morris)

Autant de questions sans réponse et dans le cas de Gaby Morris, personne pour témoigner de ce qui s’est passé. Les archives permettraient-elles peut-être de faire la lumière sur la situation des familles des travailleurs forcés de l’Organisation Todt ? Les rencontres avec Gaby lors de la Journée internationale de commémoration de la Shoah en 2019 et les discussions avec elle au sujet du manque de connaissances sur le travail pour l’OT ont donné naissance au projet « Left Behind ». Kazerne Dossin et la famille Morris ont uni leurs forces pour explorer cet aspect peu connu de la persécution raciale en Belgique, qui a eu un impact particulièrement important sur la population juive d’Anvers : comment la campagne de l’OT a-t-elle affecté les chances de survie et comment ces familles ont-elles géré l’absence de leurs hommes, de leurs pères, de leurs frères et de leurs fils ? L’objectif du projet était de créer un résultat de recherche aisément accessible et compréhensible en ligne, qui fournisse des informations générales sur le travail pour l’OT à un large public. Kazerne Dossin a donc été mise au défi de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de recherche et de nouveaux outils de présentation, tels que des cartes, qui se sont révélés être eux-mêmes d’importants moyens de recherche au cours du projet.

Les hommes juifs d’Anvers contraints au travail forcé pour l’Organisation Todt dans le nord de la France

Pour le projet « Left Behind », il est essentiel de comprendre qui a été « laissé derrière » (litt. « left behind » ) et dans quel contexte. Du 13 juin au 12 septembre 1942, plus de 2 250 hommes juifs de Belgique sont convoqués par l’OT pour effectuer des travaux forcés dans le nord de la France. Six trains partent d’Anvers, un de Bruxelles, un de Liège et un de Charleroi. Les hommes sont envoyés au camp de travail des Mazures dans les Ardennes françaises ou dans des camps similaires sur la côte française tels que Dannes, Camiers, Saint-Omer ou Calais. Ils y travaillent à des constructions qui feront partie du mur de l’Atlantique, telles que des routes, des bunkers et des installations électriques. La grande majorité de ces 2 250 hommes sont originaires d’Anvers. Lorsqu’ils sont emmenés, ils laissent derrière eux leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, les autres membres de leur famille et leurs amis. Pendant leur détention en France, les hommes communiquent avec leurs proches et, en théorie,1 un salaire insignifiant est versé à leur famille restée en Belgique. Ces deux éléments ont pu inciter les familles de ces travailleurs de l’OT à rester à leur adresse légale, où elles couraient un plus grand risque d’être arrêtées. En octobre 1942, la plupart des travailleurs de l’OT sont directement déportés des camps de travail du nord de la France vers Auschwitz-Birkenau. Toutefois, des dizaines d’entre eux se sont déjà échappés des camps de travail ou s’échapperont des trains de déportation. Les Juifs de nationalité belge ou ceux mariés à des femmes non juives restent dans les camps du nord de la France en octobre 1942. Ils seront déportés plus tard, de Drancy. Parmi ces 2 250 individus, quelques dizaines d’hommes seulement survivent à la guerre.

Pour les familles de ces hommes, le travail obligatoire a entraîné un bouleversement considérable. Avant la guerre, elles faisaient partie de la société, puis elles se sont vues condamnées à vivre en marge de celle-ci. Le sort de ces proches n’a jamais été étudié. Les publications historiques existantes se sont surtout concentrées sur les camps de l’OT du nord de la France et sur les hommes juifs qui y ont été emmenés.2 Aucune monographie ni aucun projet n’a été consacré à la situation globale et plus précisément aux familles juives d’Anvers dont les hommes ont été envoyés dans les camps de l’OT du nord de la France. Ce projet vise à établir ces liens. Il a pour objectif d’ouvrir les recherches existantes à de nouveaux publics (en les publiant en anglais, par exemple) et d’élargir la portée des recherches. Afin d’élargir et d’approfondir les connaissances sur le sujet, nous avons travaillé aux niveaux macro et micro. La création d’une base de données permettant de déterminer les pourcentages de déportation et de survie des hommes de l’OT et de leurs familles a constitué un premier axe de travail. Parallèlement à cette tâche, des micro-histoires ont été analysées concernant une vingtaine de familles, afin de rechercher des indices et des éléments d’information permettant de reconstituer leur parcours. Comme troisième élément du projet, nous avons souhaité utiliser des cartes pour la présentation publique de cette histoire et du projet. Il est rapidement apparu que ces cartes elles-mêmes constituaient un troisième élément de recherche, un outil d’analyse à part entière. Les GIS ou d’autres outils de géolocalisation ont pu être utilisés pour ajouter une composante temporelle à ces cartographies afin d’analyser et de visualiser l’histoire. Ce blog développera plus en détail chacun de ces trois aspects du projet de recherche.

La création d’une base de données et d’ensembles de données

Au début du projet, il semblait facile d’établir une liste de tous les hommes juifs d’Anvers envoyés dans le nord de la France comme travailleurs forcés pour l’Organisation Todt. En effet, en 1978, le ministère belge de la Santé publique avait publié la Liste des Juifs vivant en Belgique le 10 mai 1940 et détenus dans les camps de travail du nord de la France. Commodément, cette liste, qui contient des données sur les 2 252 hommes de l’OT originaires de Belgique recensés, avait été introduite dans une base de données Access par le Musée juif de la Déportation et de la Résistance. Pour commencer la collecte des données, nous avons comparé la liste des 2 252 hommes avec les enregistrements d’adresses de 1940 afin de déterminer qui vivait à Anvers au début de la guerre. Cela nous a permis de déterminer combien de victimes vivant dans cette métropole à l’époque ont été touchées par le travail pour l’OT et quel a été leur sort. Au regard de l’ensemble des données, nous avons en outre pu déterminer combien d’hommes originaires d’Anvers avaient quitté la ville à l’été 1942, avant que les déportations depuis la Belgique ne commencent en août de la même année, et combien étaient restés dans la ville portuaire jusqu’à ce moment-là. Comment relier la liste des 2 252 hommes à leur adresse de 1940 ? Kazerne Dossin dispose des Registres des Juifs communaux, qui ont été créés par l’ordonnance nazie du 28 octobre 1940. Toutes les informations relatives aux adresses provenant de cette vaste source avaient déjà été reliées aux listes de déportation de la caserne Dossin à Malines dans une base de données de personnes. Ainsi, parmi ces 2 252 hommes déportés depuis Malines, nous avons pu facilement récupérer les adresses et identifier les Anversois. Pour les hommes qui n’ont pas été déportés depuis Malines, mais depuis la France ou qui n’ont pas été déportés, les adresses ont été vérifiées une à une pour identifier les Anversois. Cette recherche détaillée a permis de dresser une liste de 1 553 hommes juifs, vivant à Anvers en 1940, qui ont été emmenés pour le travail forcé dans le nord de la France au cours de l’été 1942 (soit depuis Anvers, soit depuis Bruxelles, Liège ou encore Charleroi). Cependant, la consultation de sources complémentaires telles que les fiches de paie de l’OT, la correspondance de l’Association des Juifs de Belgique, la liste des hommes du camp des Mazures établie par le chercheur Jean-Émile Andreux et des témoignages personnels a permis de constater que cette liste était incomplète. Nous avons donc analysé ces sources supplémentaires et ajouté les nouveaux noms à la liste des 1 553 hommes déjà obtenue par déduction, pour aboutir à une liste finale de 1 625 hommes anversois travaillant pour le compte de l’OT. Nous pouvons donc également conclure que le nombre de 2 252 travailleurs de l’OT provenant de l’ensemble de la Belgique était en réalité plus élevé.

Nous avons ensuite divisé ces 1 625 hommes en 19 sous-populations en fonction de leur sort :

| Hommes qui se sont échappés des camps de l’OT et n’ont pas été repris | 114 |

| Hommes relâchés des camps de l’OT et qui n’ont pas été repris | 7 |

| Hommes qui se sont évadés ou ont été relâchés (pas de certitude) des camps de l’OT et n’ont pas été repris | 24 |

| Hommes décédés dans les camps de l’OT | 17 |

| Hommes déportés depuis les camps de l’OT vers Auschwitz-Birkenau | 1097 |

| Hommes déportés depuis les camps de l’OT, mais qui ont réussi à s’échapper du train | 34 |

| Hommes déportés depuis les camps de l’OT, qui se sont échappés du train et qui ont été à nouveau déportés | 27 |

| Hommes déportés depuis les camps de l’OT, qui se sont échappés du train, qui ont été à nouveau déportés et qui ont réussi à s’échapper du train | 3 |

| Hommes déportés depuis la caserne Dossin vers Auschwitz-Birkenau | 181 |

| Hommes déportés depuis la caserne Dossin, mais qui ont réussi à s’échapper du train | 6 |

| Hommes décédés à la caserne Dossin | 2 |

| Hommes relâchés de la caserne Dossin | 14 |

| Hommes libérés à la caserne Dossin en septembre 1944 | 8 |

| Hommes déportés depuis le camp de Drancy vers Auschwitz-Birkenau | 28 |

| Hommes déportés depuis d’autres camps vers des camps du Reich | 12 |

| Hommes relâchés d’autres camps en France et en Belgique | 3 |

| Hommes décédés dans d’autres camps en France et en Belgique | 13 |

| Hommes libérés dans d’autres camps en Belgique en septembre 1944 | 5 |

| Hommes libérés en France en septembre 1944 | 30 |

Ces catégories nous permettront par la suite de comparer les destins des familles de ces hommes entre les groupes, afin d’établir si les actions de l’homme ont eu un impact sur le destin de sa famille. Par exemple : Les proches des hommes qui ont réussi à s’échapper des camps de l’OT ont-ils eu de meilleures chances de survie que les familles des hommes qui ont été déportés directement des camps de l’OT vers Auschwitz-Birkenau ? Comme il n’était pas possible, faute de temps, d’étudier les familles des 1 625 travailleurs anversois de l’OT, nous avons créé un échantillon de recherche. Celui-ci comprenait tous les hommes des 17 catégories les plus petites et un pourcentage pertinent d’hommes des deux plus grandes catégories. Pour tous les calculs ultérieurs, une moyenne pondérée a été utilisée pour déterminer le poids des deux catégories les plus importantes par rapport aux plus petites. Au total, 628 hommes anversois ont été inclus dans l’échantillon de recherche.

Dans une étape suivante, nous avons ajouté aux données des hommes de l’échantillon des informations sur leur adresse de l’été 1942 afin de pouvoir déterminer qui avait quitté Anvers au moment où ils ont été réquisitionnés par l’Organisation Todt, où ils ont déménagé et à quelle date. Ces données peuvent illustrer le mouvement social visant à s’éloigner d’Anvers et les précautions prises par certaines familles pour éviter le travail forcé en quittant la ville. Sur la base d’une extrapolation de l’échantillon de recherche, nous pouvons affirmer qu’environ 1 528 des 1 625 Anversois se trouvaient encore à Anvers lorsqu’ils ont été déportés pour l’Organisation Todt, ce qui correspond aux chiffres de 1 518 et 1 526 hommes déportés depuis Anvers, comme mentionné dans les sources officielles de l’OT.

La dernière étape du projet, et la plus importante, consistait à identifier les proches des 628 hommes de notre échantillon. À l’aide de documents tels que les Registres des Juifs communaux, une liste a été établie contenant 1 501 membres de la famille des hommes de l’OT repris dans l’échantillon de recherche. Dans le cadre du projet, les membres de la famille ont été définis comme les proches vivant à la même adresse à Anvers que le travailleur de l’OT. Des informations ont été collectées concernant le sort de chacun de ces proches, ainsi que la manière dont ils ont été arrêtés (le cas échéant) et s’ils ont survécu à la déportation. Sur la base de cette analyse, nous pouvons à présent étudier le moment de la déportation des travailleurs forcés ainsi que le moment de l’arrestation des membres de leur famille restés chez eux. En outre, les chiffres de déportation des proches des travailleurs de l’OT peuvent maintenant être comparés aux taux de déportation des Juifs en Belgique et plus particulièrement à Anvers. Les publications à venir détailleront les chiffres spécifiques et les placeront dans leur contexte.

L’importance des micro-histoires

Le projet « Left Behind » ne se contente pas de fournir des analyses statistiques, il cherche à transposer la macro-histoire, basée sur les données susmentionnées, en micro-histoire, basée sur des récits et des éléments personnels, et vice-versa. Ces deux éléments de recherche se renforcent mutuellement et permettent de mieux comprendre la vie et le destin des rescapés et des victimes de la Shoah. Dans le cadre du projet « Left Behind », au niveau micro-historique, Kazerne Dossin a documenté les histoires personnelles d’une vingtaine d’Anversois afin d’illustrer les lignes de communication entre les travailleurs de l’OT et leurs familles. Des documents tels que le journal de Mozes Sand, des lettres personnelles, des photographies et des témoignages de proches de travailleurs de l’OT permettent de recueillir des données pertinentes. En outre, nous essayons de relier la macro-analyse des taux de déportation et de survie à ces micro-histoires. Des éléments de ces micro-histoires peuvent-ils contribuer à expliquer les taux de déportation et de survie ?

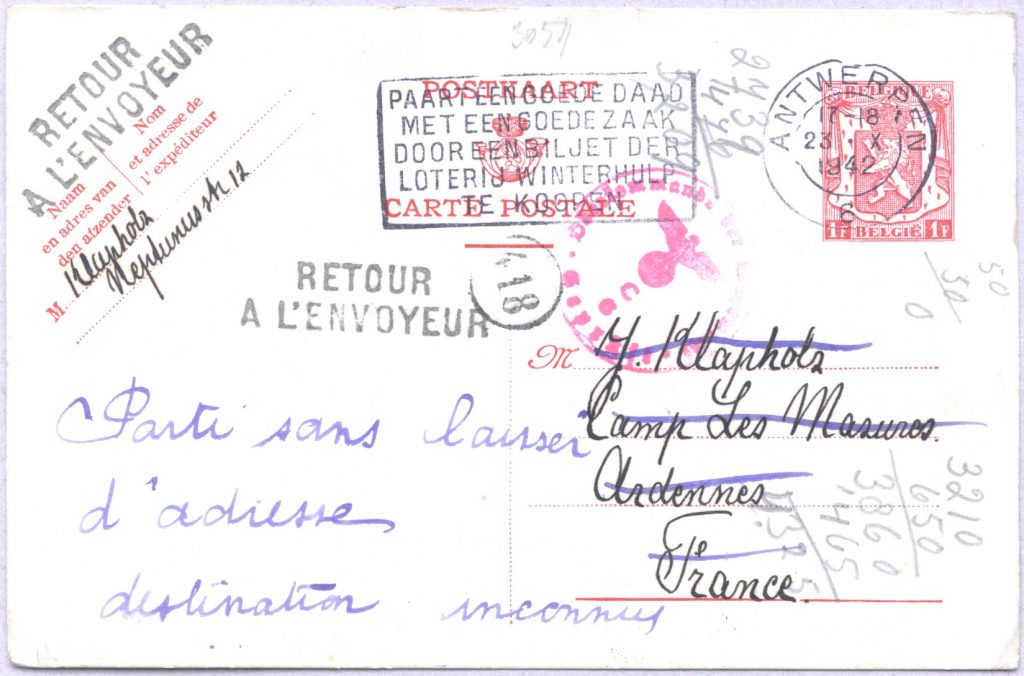

Bien que cela n’ait pas été escompté au début du projet de recherche, il est rapidement apparu qu’il existait de multiples modes de communication entre les hommes de l’OT et leurs familles. Ceux-ci sont décrits en détail dans des sources telles que le journal de Mozes Sand. Une étude approfondie de ce document a permis d’identifier plusieurs canaux de communication officiels et non officiels, notamment l’envoi de colis et de lettres par courrier censuré ou clandestinement par le biais de travailleurs non juifs rencontrés sur les chantiers, des visites aux familles à Anvers par des travailleurs non juifs, l’arrivée de nouvelles par le biais de nouveaux transports de travailleurs depuis Anvers et même des visites (clandestines) aux hommes dans les camps de l’OT par leurs proches. La plupart des travailleurs de l’OT ainsi que leurs familles ont été déportés et assassinés, si bien qu’il est impossible de déterminer s’ils ont entretenu une communication et, le cas échéant, dans quelle mesure celle-ci a influencé les décisions prises par les hommes de l’OT ou leurs familles. Les dernières traces de ces filières de communication sont donc de la plus haute importance. Une série de cartes postales échangées entre Mathilde Kornitzer, vivant à Anvers, et son mari Jacob Klapholz, travailleur de l’OT détenu au camp des Mazures, montre comment ils ont maintenu le contact après la mise au travail forcé de Jacob. Les dernières cartes postales que Mathilde lui a envoyées à la mi-octobre 1942 lui ont été retournées, indiquant que Jacob était parti vers une « destination inconnue ». Ce déporté ne survivra pas à Auschwitz-Birkenau. Mathilde a bien interprété les signes et est entrée dans la clandestinité. Elle a donc survécu.

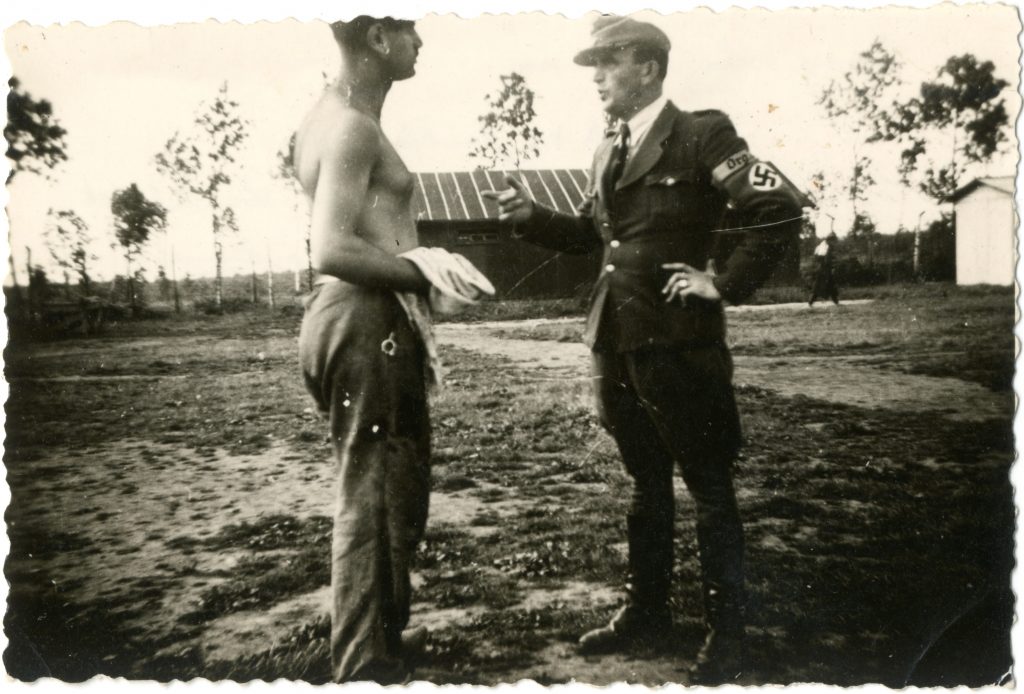

À l’inverse, l’établissement de contacts entre les familles d’Anvers et les travailleurs du nord de la France pouvait créer des situations dangereuses pour les femmes et les enfants restés dans la ville portuaire. L’histoire d’Anna Erlich en est l’illustration. Son père, Szymon Erlich, et son cousin, Vital (appelé Bertrand) Liebermann, étaient tous deux des travailleurs de l’OT. Anna, sa sœur Rosa et leur mère sont restées à leur adresse officielle. Les photos envoyées par Bertrand à ses cousins et à sa tante à Anvers montrent que la communication était toujours en cours en 1943. Les trois femmes ont été arrêtées à l’automne de la même année. Seule Anna a survécu. La réception et l’envoi de messages pouvaient donc conduire à un plus grand danger et à l’arrestation de familles entières.

De nombreuses lettres, cartes postales et photos échangées entre les hommes de l’OT et leurs familles ont été perdues. Pour de nombreuses familles, il se peut qu’il n’y ait pas eu de communication du tout, car Anvers a été frappée par quatre grandes rafles en août et septembre 1942, qui ont entraîné la déportation de centaines de proches des hommes de l’OT, avant leur propre déportation en masse en octobre 1942. Toutefois, ces micro-études nous permettent d’illustrer certaines des réactions possibles à l’existence d’une telle communication et de prendre en compte l’impact de ces nouvelles sur les hommes et leurs familles.

Cartographie : de sensibilisation du public à outil de recherche

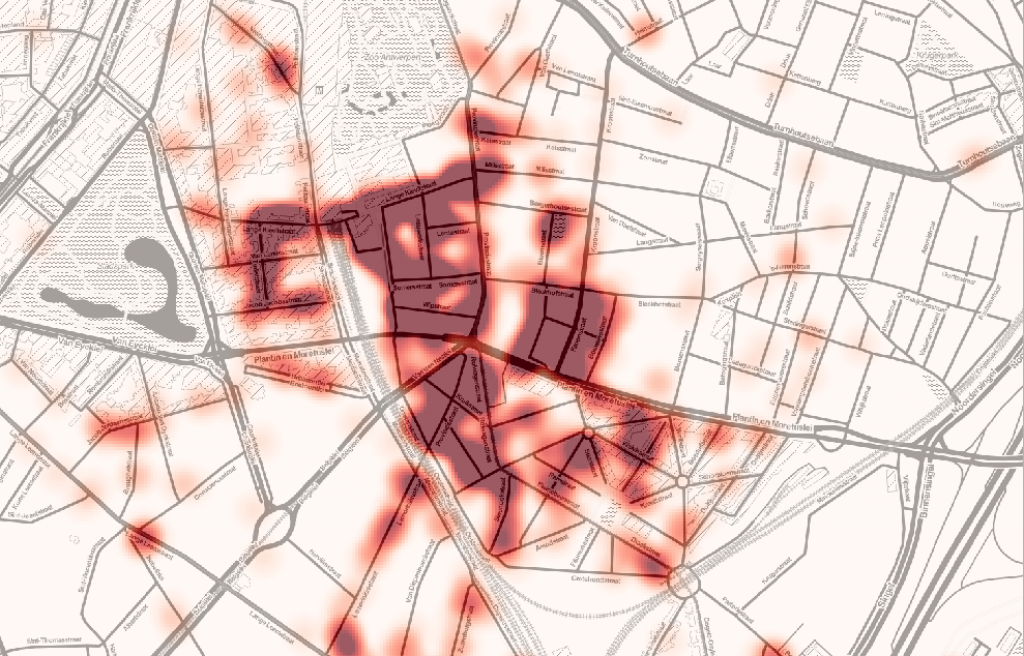

La combinaison de l’analyse micro et macro-historique pour un public académique et plus large a toujours constitué un élément central du projet « Left Behind ». Au départ, la partie visuelle n’a été incluse que comme outil pour les présentations et les publications académiques, et pour inviter un large public à s’intéresser à la fois à la recherche statistique et aux histoires personnelles. Nous avions envisagé que les résultats des deux approches soient intégrés à des publications académiques et dans un produit destiné à un public plus large, tel qu’un site web ou une application commémorative et/ou éducative. Bien que nous ayons initialement considéré la cartographie comme un « moyen d’accès facile », les données recueillies sur les mouvements des familles et le moment de leur arrestation ont également conduit à des questions de recherche supplémentaires, ce qui nous a amenés à considérer la cartographie comme une troisième étape de recherche importante pour le projet « Left Behind ». La visualisation des données de l’ensemble de la population des familles des travailleurs de l’OT ainsi que des travailleurs individuels et de leurs familles a apporté une valeur ajoutée et une nouvelle dimension à l’analyse, car les cartes ont amené d’autres questions de recherche : Les proches des travailleurs de l’OT vivaient-ils dans les mêmes quartiers que les autres Juifs d’Anvers ou existe-t-il une distinction géographique ? Ces proches ont-ils été déportés plus tôt ou plus tard que les personnes non apparentées ? Cependant, en tant que modeste institution, Kazerne Dossin n’avait qu’une expérience très limitée de la cartographie, et en particulier de la visualisation d’histoires par les cartes. Wolfgang Schellenbacher (DÖW, Centre de documentation de la Résistance autrichienne) a eu la gentillesse de nous guider à travers les résultats possibles et de créer des cartes pour le projet. Kazerne Dossin a donné un aperçu des adresses des familles, qu’il a transformées en coordonnées géographiques. Par essais et erreurs, nous avons appris à « nettoyer » les adresses incluses dans les ensembles de données. Quelques rues mentionnées dans les registres de 1940 n’existent plus aujourd’hui et il faut donc indiquer approximativement l’endroit où elles se trouvaient auparavant. Dans certains cas, la numérotation des maisons dans certaines rues peut avoir changé, ce qui conduit à des indications moins précises des maisons exactes pour une petite quantité de données dans l’ensemble de données historiques. Trois cartes thermiques ont été créées à l’aide de QGIS, une plate-forme gratuite et open source, qui donne un aperçu visuel de la répartition des familles des travailleurs de l’OT à Anvers et surtout de la concentration de ces familles, principalement dans le quartier juif d’Anvers. Les trois cartes se focalisent toutes sur la ville, mais à une hauteur différente, montrant ainsi plus ou moins de détails, selon la zone représentée sur chaque carte.

Nous ne souhaitions pas seulement montrer au public – académique et général – la répartition des familles à un moment donné, mais aussi l’impact de certains événements sur les familles des travailleurs de l’OT. Nombre d’entre elles ont été victimes des quatre grandes rafles menées à Anvers au cours de l’été et de l’automne 1942. L’ajout d’une ligne de temps à une carte d’Anvers permet de combiner des éléments géospatiaux et temporels, par exemple qui a été arrêté lors de la première grande rafle à Anvers, qui lors de la deuxième, qui a reçu une convocation pour travaux forcés, etc. Nous avons envisagé plusieurs progiciels sous licence, mais tous étaient assortis de droits assez élevés et nécessitaient une expérience en GIS ou même en programmation, ou ne nous permettaient pas de combiner des données temporelles et spatiales. Le logiciel Neatline a été utilisé pour créer des cartes plus détaillées et interactives d’Anvers, sur la base des coordonnées géographiques déjà fournies. Ces cartes comportent également un élément temporel qui permet aux utilisateurs de passer d’un moment de l’histoire à un autre.

Voir la visualisation plein écran des «familles des travailleurs de l’OT et les rafles à Anvers»:

La cartographie des adresses des familles des travailleurs juifs de l’OT et des rafles à Anvers a été rendue possible par Neatline (un plug-in d’Omeka).

À l’avenir, afin de présenter les données de recherche à un public plus large et de continuer à analyser les données géospatiales à l’aide de cartes, nous souhaitons inclure les informations sur les membres des familles dans la carte, de sorte que leur nom et leur date de naissance apparaissent lorsque l’on clique sur une certaine adresse (mais bien sûr dans le respect du RGPD pour les survivants). Neatline ne propose pas de fonction permettant d’uploader les données relatives à l’adresse et à la personne en une seule séquence : il est possible d’uploader les données relatives à l’adresse, mais il faut ensuite saisir manuellement les données relatives à la personne. Réaliser cette tâche pour 1 501 personnes prendrait trop de temps. Kazerne Dossin s’est donc associé à la ville d’Anvers pour utiliser le logiciel ArcGIS sous licence. Cela nous permettra d’inclure des données temporelles, spatiales et personnelles dans la carte d’ensemble, ainsi que de créer des cartes montrant le parcours personnel de certaines familles. Cependant, pour les institutions qui souhaitent analyser et présenter de grands ensembles de données, Neatline reste fortement recommandé.

Conclusion

Ce projet a vu le jour sous l’impulsion de Mme Gaby Morris, qui était à la recherche de réponses sur le sort de sa famille, déportée de Belgique pendant la Shoah. Cette recherche l’a conduite à Kazerne Dossin, car ses parents avaient été déportés du SS-Sammellager Mecheln vers Auschwitz-Birkenau en 1942. Des recherches micro-historiques ont permis de mettre en lumière le travail forcé dans les camps de travail de l’Organisation Todt dans le nord de la France, où le grand-père de Gaby Morris a été déporté, à l’instar de plus de 2 250 hommes juifs de Belgique, dont 1 624 autres Anversois. En l’absence de documents directs émanant de la famille elle-même, il est apparu clairement que la grand-mère de Mme Morris était restée à Anvers, avec ses plus jeunes enfants, dans une situation très vulnérable. Des centaines d’autres familles juives d’Anvers se sont retrouvées dans la même situation, et on ne sait pas grand-chose de leur sort. Par le biais du projet Left Behind, l’équipe de recherche de Kazerne Dossin vise à accroître les connaissances sur cet aspect peu connu de l’histoire de la Shoah en Belgique et à explorer la combinaison d’analyses micro, macro et spatiales, en réunissant des histoires personnelles, l’analyse de grands ensembles de données et des éléments temporels et spatiaux sur des cartes interactives au sein d’un seul et même projet de recherche. « Left Behind » entend ainsi établir une représentation visuelle de ses résultats à l’intention des académiciens et d’un large public. La cartographie des données temporelles et spatiales devrait également, selon l’équipe, contribuer et avoir un impact croissant sur les analyses académiques approfondies. Les premiers résultats de la recherche indiquent que le travail forcé effectué par les hommes juifs d’Anvers pour le compte de l’Organisation Todt, et l’impact que celui-ci a eu sur leur destin et celui de leurs familles, peuvent constituer un facteur important pour expliquer le nombre plus élevé de déportations à Anvers par rapport aux autres grandes villes de Belgique et au taux de déportation général du pays.

- Les archives de l’Association des Juifs de Belgique démontrent que des salaires ont été versés. Toutefois, on ne sait pas exactement qui a reçu quoi et il est certain que toutes les familles n’ont pas reçu de salaire. En tout état de cause, le salaire d’un travailleur juif obligatoire était beaucoup moins élevé que celui d’un travailleur non-juif (volontaire). ↩

- Andreux, Jean-Émile. “Les Mazures, un camp de juifs en Ardennes françaises.” Tsafon: Revue d’études juives du Nord 46 (2003-2004): 117-147; Andreux, Jean-Émile. “Mémorial des déportés du Judenlager des Mazures.” Tsafon: Revue d’études juives du Nord 3 hors-série (2007): 35-121; De bezittingen van de slachtoffers van de jodenvervolging in België. Spoliatie – Rechtsherstel. Bevindingen van de Studiecommissie. Eindverslag van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945. Brussels: Diensten van de Eerste Minister, 2001; Delmaire, Danielle. “Les camps des Juifs dans le Nord de la France (1942-1944).” Memor. Bulletin d’information 8 (1987): 47-65; Delmaire, Danielle. “Table ronde. Les ‘camps de juifs’ dans le Boulonnais (1942-1944). Actes de la table ronde de Boulogne-sur-Mer, 24 septembre 1988”, Memor. Bulletin d’information 10(1) (1989): 9-31; Desquesnes, Rémy. “L’Organisation Todt en France (1940-1944).” Histoire, économie et société 11-3 (1992), 535-550; Gaida, Peter. “Les camps de travail de l’Organisation Todt en France, 1940-1944.” Les Cahiers de la MSH Ledoux 10 (2007): 235-256; Godfroid, Anne. “A qui profite l’exploitation des travailleurs forcés juifs de Belgique dans le Nord de la France.” Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis 10 (2002): 107-127; Rigaut, Rudy. “Les particularités de la zone côtière dans la persécution des Juifs dans le Nord et le Pas-de-Calais occupés (1940-1944).” Tsafon: Revue d’études juives du Nord 79 (2020): 39-74; Schram, Laurence. Dossin: Wachtkamer van Auschwitz. Tielt: Lannoo, 2018.; Steinberg, Maxime. L’étoile et le fusil. La question juive 1940-1942. Brussels: Vie Ouvrière, 1983; Steinberg, Maxime. L’étoile et le fusil. 1942. Les cent jours de la déportation des Juifs de Belgique. Brussels: Vie Ouvrière, 1984; Vandepontseele, Sophie. “De verplichte tewerkstelling van joden in België en Noord-Frankrijk.” In De curatoren van het getto. De Vereniging van de joden in België tijdens de nazi-bezetting, edited by Rudi Van Doorslaer and Jean-Philippe Schreiber, 149-181. Tielt: Lannoo, 2004;Van Doorslaer, Rudi, ed. Gewillig België. Overheid en Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen & Amsterdam: De bezige bij, 2007. ↩